44岁女子的CT惊魂与一位“侦察兵”的破案实录

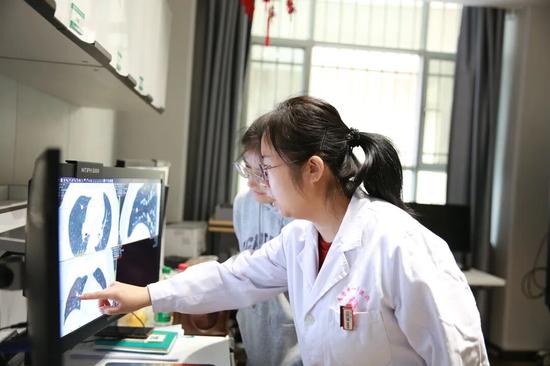

“医生,我体检报告上写着‘肺结节’,还是磨玻璃的!我是不是得肺癌了?”11月4日,在第一师医院医学影像中心的读片室里,副主任郜莹莹正在为44岁的景秀(化名)解释肺部CT影像。

这样的场景,郜莹莹每天都要经历数次。随着低剂量螺旋CT在体检中的普及,越来越多的肺结节被发现,也带来了普遍的“结节焦虑”。

90%的肺结节都是“良性”

“先别急,我给你讲几个故事。”郜莹莹说,“上周有个患者,和你的情况很像,3个月后复查,结节消失了,那只是一场炎症。”

郜莹莹透露了一个关键数字:90%的肺结节都是良性的。这些结节就像是肺部留下的小“瘢痕”,大多相安无事。

在她的眼中,CT机如同一个超高精度的相机,而医学影像中心的医生就像侦察兵,通过三大线索破案。

三大线索锁定“真凶”

线索一:大小之谜

郜莹莹指着屏幕:“你看,你的这个结节只有4毫米,就像颗小米粒。这种微小结节风险极低。”她打了个比方:小于5mm的小米粒、5-10mm的绿豆、大于10mm的黄豆,体积越小,危险性越低。

线索二:密度之谜

“你的结节属于磨玻璃密度,就像哈了口气的玻璃。”她解释说,实性结节像小石头,大部分良性;磨玻璃结节可能是炎症,也可能是“懒癌”;最需要警惕的是部分实性结节,恶性概率相对较高。

线索三:形态之谜

“判断良恶性,还要看长相。”郜莹莹放大图像,“善良的结节边缘光滑,凶恶的结节边缘有毛刺,像只小刺猬,还会牵拉胸膜形成‘尾巴’。”

郜莹莹分享了她的破案密码:“微小结节,年度随访” =安全,一年后见“磨玻璃结节,3-6个月复查” =观察稳定性“部分实性结节,实性成分增多” =高度警惕

郜莹莹说,医生建议随访不是不负责任,恰恰是最科学的策略。良性结节通常长期不变甚至消失,恶性结节才会“原形毕露”。

她记得有个患者,发现结节后过度焦虑,一个月内做了三次CT,“这种过度检查反而伤身”。

四位患者的四种结局

郜莹莹分享了四个真实案例:张先生,5mm实性结节,3年未变——良性;李女士,8mm磨玻璃结节,3个月后消失——炎症;王先生,混合磨玻璃结节,逐渐增大——早期肺癌,微创手术治愈;刘女士,拒绝随访,2年后进展——错过最佳治疗期。

面对景秀的焦虑,郜莹莹给出四步建议:

深呼吸,记住90%是良性的;把报告交给专业医生,不要自己吓自己;严格遵医嘱复查,动态对比是金标准;健康生活,戒烟、远离油烟。

一个月后,景秀严格按照医嘱复查。结果显示结节明显缩小,那只是一场急性炎症。

郜莹莹说:“肺结节只是身体的一个“小信号”,与其为这个小小的影子终日惶恐,不如将它交给专业的医生,用科学的态度和行动与之和平共处。知识,是驱散不必要焦虑的最好阳光。”(黄叶叶 郜莹莹)

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号