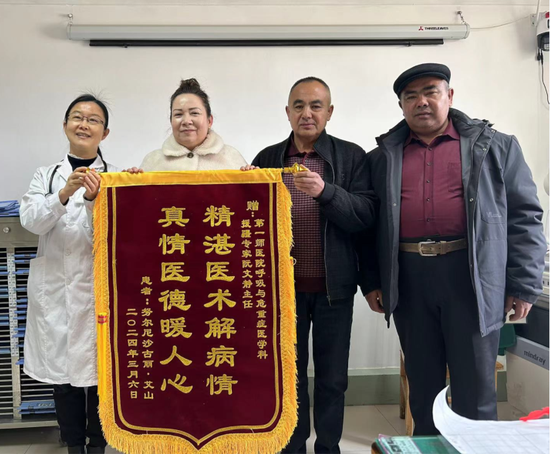

援疆专家阮文静:患者以性命相托,我必全力以赴

援疆一年来,她带领团队,使新疆生产建设兵团第一师医院呼吸与危重症医学科门诊量、住院量分别提升了149.2%和90.9%,气管镜量提升了105%。

她的到来,让年轻医生的操作能力快速提升,手把手带教的徒弟从仅能操作并需陪台支持,到熟练掌握技术并能独立完成手术。

她,就是第一师医院呼吸与危重症医学科一病区主任、援疆专家、主任医师阮文静。

2023年5月,出生在内蒙古生产建设兵团的兵二代阮文静从浙江大学医学院附属邵逸夫医院来到第一师医院呼吸与危重症医学科,这里就像一个没有硝烟的战场,集聚了各类患者,患者的病情瞬息万变,生死之间,都要求医生有丰富的医学知识、临床经验以及快速判断、鉴别和救治的能力。“我来到这里,一定会帮大家提高肺部病变综合临床影像病理的思考、识别和诊治能力。”阮文静说。

全力帮扶,不遗余力 贡献医者力量

“阮老师,病房刚来了一位发热、呼吸困难的重患者,辗转县、市多家医院,来院的时候氧饱和度76%,帮我看一下这个患者。”2023年8月22日,管床医生朱金瑞急切地说。阮文静带着大家一起阅X片:“右侧大片致密影,但这个致密影不像一般的肺炎渗出,周围有点包裹弧形,感觉胸水不少。”阮文静跟大家分析,“走,咱们一起去看看患者。”

患者情况比想象得还要差,全身大汗,高流量给氧,患者氧饱和度勉强90%、心率130次/分、血压80/50 mmHg。阮文静迅速给患者查体,右肺叩诊实音:“患者可能脓胸了,抓紧安排做CT,看清楚肺炎和胸水的分布,明确后引流胸水。”

“你陪患者下去,提前联系CT室,带氧气瓶下去,速去速回。”阮文静叮嘱朱金瑞检查过程应该注意的细节。

CT显示,患者大量包裹性脓胸,阮文静立即邀请第一师医院胸腔外科艾合买江·依米提主任帮助留置了胸腔引流管,共引流出3000毫升脓液后,患者转危为安,顺利出院。

阮文静说:“我将这个典型案例作为教学查房病例进行讲解。如何去读影像片子,如何去做临床决策,对脓胸的处理,充分引流是关键,而不是一味更换、升级抗生素。”之后,科室又接收几例复杂性肺炎旁胸腔积液,通过准确判断充分引流后,患者病情很快好转出院。

在工作中,阮文静时刻准备着“与时间赛跑”。“只要患者能畅快地呼吸,付出再多都值得。”阮文静说,能为疑难危重症诊断指明方向,为患者解除病痛,让她充满了成就感。

从阮文静援建来,科室疑难危重症上转率下降了63.3%。

填补技术空白 提振同行信心

今年1月,阮文静为纵隔淋巴结肿大的阿依木(化名)患者行超声支气管镜引导下支气管镜针吸活检术和快速床旁病理技术。不到30分钟完成了活检、涂片、显微镜下的快速病理观察,确认为良性细胞。次日,患者出院。

“住院这几天,像经历了人生的‘过山车’。确诊良性后,感觉像吃下了‘定心丸’。”术后3日,阿依木来取常规病理结果时说。

第一师医院呼吸与危重症医学科一病区主任魏龙说:“这个技术是南疆首例,能提高肺部病变的精准诊治能力,让整个诊治流程更精准更快捷,节省患者医疗费用,缩短住院时间。”

阮文静又相继推动开展了经支气管镜超声导向鞘引导的肺活检、肺弥散功能检测、支气管镜肺泡灌洗液细胞分类等新技术,助力了间质性肺病诊治能力的提升。自援建以来,科室肺部弥漫性病变精准诊治能力辐射南疆。

阮文静邀请后方柔性援疆专家来医院交流,开展了右心漂浮导管和心肺运动试验新技术。“这两项技术的开展,标志着医院在肺动脉高压诊疗领域迈出了关键的一步,在心肺功能检测方面多了辅助检查手段,为后续的规范治疗奠定了基础。”第一师医院呼吸与危重症医学科二病区主任王晓玲说。

倾囊相授助提升 变“输血”为“造血”

阮文静说:“自己治疗的患者是有限的,培养人是最重要的工作,通过日常的‘传帮带’,提升科室对呼吸疾病的诊治能力,让每位医生都成长进步,更好地为新疆人民服务,为患者减轻病痛。”

“这个肺CT,除了支气管扩张,你还看到了什么?”5月16日,阮文静带着徒弟古丽尼沙·肉孜一边读片一边引导她思考,她利用一切机会将自己10多年的“内功”传递给青年医生。

徒弟梁毅在操作超声气管镜时,阮文静在旁边支持:“镜子的角度调整一下,这样就比较容易看清楚病灶了……”

“阮老师毫无保留地传授经验和方法,让我们对肺CT病灶点与寻找镜下的病灶有了更直观的认识,有她在一旁‘保驾护航’,我就更有信心独立完成操作。”梁毅说。

从协助操作到独立操作,这得益于阮文静的大胆放手和精心护航。

转眼间,援疆工作一年了,阮文静不敢有丝毫懈怠,仍竭力做好每天的工作。她说:“援疆是接力跑,也是耐力赛,要时时用功、久久为功,用实际行动,为兵团医疗事业发展贡献自己的力量。”(江珊 王英)

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号