浙阿同心筑医魂!他们在天山脚下播撒健康的种子

在国家推进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局的战略背景下,浙江大学医学院附属邵逸夫医院(以下简称“浙大邵逸夫医院”)积极响应党中央号召,以“健康中国”为指引,在蔡秀军院长的带领下,全面贯彻新时代党的治疆方略,于2021年11月与新疆生产建设兵团签署合作协议,共建兵团首个国家区域医疗中心——浙大邵逸夫阿拉尔医院。这一举措不仅是落实党的二十大关于“促进优质医疗资源下沉”的重要实践,更是践行“以人民为中心”发展思想、服务边疆各族群众健康福祉的民生工程。

三年多来,在兵团和第一师阿拉尔市党委的全力支持下,浙大邵逸夫医院以“品牌、管理、技术”三平移为核心,全面接管阿拉尔医院,派驻61名常驻专家、275名柔性帮扶专家,将先进的“邵医模式”植入边疆。这一合作不仅提升了边疆地区的医疗服务能力,也为国家区域医疗中心建设提供了可复制的“兵团实践”经验。

精准赋能,医疗服务能力全面提升。浙大邵逸夫医院通过品牌、管理和技术“三平移”,推动阿拉尔医院实现跨越式发展。累计派出常驻专家两批61人次、柔性专家275人次。新增专家门诊23个,特色门诊16个。各项医疗指标得到显著提升,截至2025年6月,微创手术同比增长40.62%,日间手术同比增长180.82%,三四级手术同比增长43.1%,转外就医患者同比下降54.46%,开展各类新技术新项目174项。师域外患者同比增长187.8%。医院还建成国内独有的沙漠特色空地一体应急救援体系,并引入5G-AR眼镜、智慧药房等“黑科技”,智慧医院建设迈入新阶段。

学科与人才双轮驱动。在浙大邵逸夫医院的帮扶下,阿拉尔医院学科建设成效显著,兵团重点专科从1个增至6个,师市重点专科由3个扩至14个。通过“青苗—骨干—领军”三级培养体系,医院培养骨干人才80余名,引进紧缺型人才11名,并依托“邵医—阿拉尔”双向转诊绿色通道,实现疑难病例的远程会诊和实时指导。此外,医院挂牌塔里木大学第二附属医院,125名医技人员担任外聘教师,医教研协同发展格局初步形成。

创新模式,辐射边疆与国际。作为全国唯一承担医共体建设任务的区域医疗中心,阿拉尔医院通过“一院一品”结对帮扶,实现基层胸痛救治单元100%全覆盖,惠及南北疆群众5000余人。同时,医院举办“一带一路”微创外科国际研讨会,吸引来自德国、巴西、中亚五国、东南亚等地11个国家和地区的医疗专家及学员参培,医院品牌形象和影响力逐步向国际化延伸。

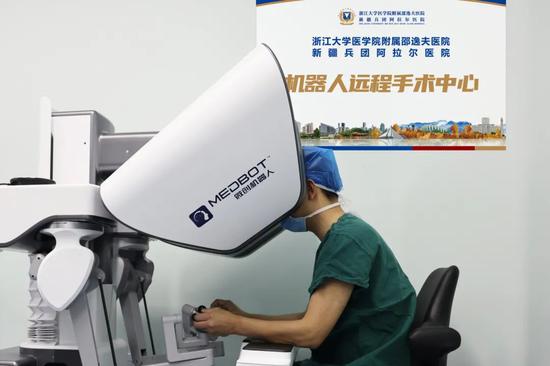

数字赋能,智慧医疗领跑边疆。医院构建了三级远程医疗网络,引入5G-AR远程急救系统、全景智能检验中心等创新技术,实现检验结果区域互认和无人机物流高效转运。此外,机器人手术中心完成50余台远程手术,智慧药房配药效率提升70%,患者就医体验显著改善。

打造南疆医疗高地。浙大邵逸夫阿拉尔医院围绕“十大中心”功能定位,重点建设肿瘤防治、微创介入等特色专病诊疗体系,打造“技术领先、服务优质、群众满意”的南疆医疗高地,为健康中国建设贡献“邵医力量”。这一合作充分展现了“浙阿同心”的帮扶成效,也为边疆地区医疗高质量发展提供了示范样板。在国家区域医疗中心建设进程中,邵医团队以赤子之心在边疆挥洒汗水,用专业与温情点亮生命之光。

李哲勇:以5G微创技术破局,打造边疆医疗新高地

李哲勇博士怀揣“健康守门人”的赤诚,为阿拉尔医院注入跨越式发展的强劲动能。作为党委委员、副院长,他推动完成的全国首例5G超远程机器人肝胆手术,让杭州与阿拉尔的医者隔着屏幕并肩作战;带领医院高分通过三甲复审、首获国家公立医院绩效考核B档的背后,是无数个夜晚伏案修改的制度与数据。

三年间,众多新技术如全疆首例荧光腹腔镜手术、兵团首例保留脾脏胰体尾切除术……,填补全国、全疆、兵团及南疆多项空白,患者转外就医率下降,藏着众多家庭不必千里奔波的慰藉。

李哲勇博士工作站的挂牌,不是终点而是起点。“即使期满,我也会常回来”的承诺,藏着他对这片土地最深的牵挂。

黄美丽:用护理温情浇灌边疆“康乃馨”

57岁的黄美丽临退休时主动请缨,带着38年护理积淀在边疆绽放“康乃馨”般的温暖。疫情来袭时,她把办公室改成指挥部,行军床上的24小时值守,换来了279名护理人员“零感染”的安心;“康乃馨移植工程”落地的每一步,都浸透着她对“专业、智慧、有温度”的执着。

从57名护理管理者赴浙进修,21名后备人才通过竞聘崭露头角,到4个兵团专科护士培训基地挂牌,从22个护理单元扩展到31个,患者满意度从86.76%升至92.25%的背后,是她手把手教操作、逐字逐句改流程的耐心。

当“南丁格尔志愿护理服务队”把急救培训送到1.5万群众身边,当社会志愿者的微笑出现在门诊走廊,这片土地早已把她当成了“自己人”。

徐培峰:从呼吸专家到医院发展的“多边形战士”

从西子湖畔到大漠边缘,呼吸治疗专家徐培峰用三年时光,从专注临床的“技术尖兵”蜕变为医院发展的“多边形战士”。

他深耕呼吸治疗领域,填补南疆技术空白:面对急危重症救治薄弱的现状,不仅让肺癌患者从“走几步就喘”到“能爬几层楼”,更主持建设肺功能室,年检查达2600余人次,先后引进了激发试验、心肺运动检查2项新技术,填补了区域医疗技术的空白。

转型医务管理后,他推动的术后ERAS项目让患者少受苦,院内快速反应系统(RRT)将抢救成功率从86.26%提至92.25%,新院区搬迁时他连续值守的48小时,保障了每台设备、每位患者的安全。从临床专家到管理骨干,他用“多边形战士”的姿态,守护着边疆群众的生命通道。

吴皓:在戈壁滩上筑起精神卫生“绿洲”

对于多数患者来说,能帮助他们摆脱身体的疼痛,就是好医生、是恩人,但对吴皓来说这还不够。她践行着“心病还须心药医”的古训,恪守“有时是治愈,常常是帮助,总是去安慰”的信条,坚持以患者为中心的身心同治。

达女士丧母拒食不语时,是她一勺一勺喂下的热饭;古丽被罕见病折磨两年时,是她联动中美专家跨国会诊点亮希望。

三年间,2500余次接诊、360余次心理治疗,她不仅治愈症状,更疗愈心灵。从8项前沿技术落地,到精神科成为兵团临床重点专科,从6对师徒结对的晨间小讲课,到覆盖5万余人次的心理健康科普,她在戈壁滩上筑起的“心灵绿洲”,让“心病还须心药医”的古训有了最温暖的注脚。当年轻医生说“吴老师的培训总到深夜却没人想走”,便知这份专业与共情早已悄悄传承。

徐海珊:以“超”凡医术温暖边疆患者

徐海珊的超声探头下,藏着让患者“微创无痕”的温柔。她年均完成日常诊疗4200余人次,开展超声引导下介入微创手术200余例。从阿克苏地区首例甲状腺结节射频消融,到肝癌热消融术里2毫米的针眼,她让爱美者不必为疤痕哭泣。

“每日一例教学查房”“每周一课业务学习”的坚持,让科室从“依赖外援”到能独立开展高难度手术,16场学术活动培训的上千名基层医生里,已有不少能熟练操作超声设备。当被问及援疆最大的收获时,她说:“这片土地给了我施展才华的舞台,这里的群众给了我最纯粹的感动,阿拉尔永远是我的第二故乡。”

李新伟:为边疆神经外科撑起“生命防线”

李新伟到阿拉尔的第一天,来不及欣赏这座边陲小城的万家灯火,李新伟便接到紧急电话:“有患者从高处坠落,颅骨粉碎,命悬一线!”行李还没收拾完的他抓起白大褂冲进夜色,在手术台前奋战至凌晨三点,完成了开颅血肿清除及粉碎颅骨修复手术,科室医生都被他这份医者仁心感动。“快一分,病人救治成功的机率就会多一分;细致一点,病人愈后就会好一点。”这句他常挂在嘴边的话,正是其医者仁心的生动注脚。

他深知援疆的意义不在“代劳”而在“赋能”。2023年2月,在他推动下,神经外科独立成科,开启专业化发展之路。手术台就是“实战课堂”,他手把手示范缝合角度,逐字逐句打磨年轻医生的论文与病例,让团队从“依赖指导”到能独立完成复杂手术。从急诊抢救到学科建制,从技术传带到理念传承,李新伟用手术刀与责任心,为边疆筑起一道坚实的颅脑健康防线。

陈志强:在沙漠边疆“种”下泌尿外科的“胡杨林”

陈志强带着泌尿外科“从零到强”的使命,在阿拉尔的戈壁滩上种出了“技术绿洲”。疆内首例 “优路”铥激光手术,让前列腺患者告别开刀痛苦。

“援疆不是替人开刀,而是教人握紧手术刀。”陈志强围绕ThuLEP独创了“手把手带教—模拟训练—分步授权—独立操作—质控反馈”的闭环培养链。他独创的“闭环培养链”,让本地医生印运亭在全国技能大赛中绽放光彩。

更令人动容的是5G超远程机器人手术的常态化——当杭州专家的指令通过信号传到阿拉尔,机械臂精准切除肿瘤时,科技早已跨越山河。他深入十二团医院紧急驰援的身影,他对团队 “胡杨精神”的期许,让泌尿外科从“空白”变成区域标杆,那些康复患者的笑容,便是对“5000公里生命接力”最好的回应。

刘丽莉:从“无”到“有”,点亮边疆肿瘤诊疗新希望

刘丽莉带着肿瘤患者“不奔波”的心愿,用数据敲开了专科建设的大门。分析8年患者数据、调研区域发病率的日夜,让她坚定“必须有肿瘤科”的信念。

2024年11月科室挂牌时,她望着门牌热泪盈眶。从邀请浙沪专家远程带教,到本地医生能独立管理乳腺癌患者,从《阿拉尔市恶性肿瘤发病分析》的发布,到社区防癌科普的声声叮咛,她用“数据说话”的严谨与“患者至上”的温情,让肿瘤诊疗的希望在边疆扎根。离疆前,她把调研数据和科室合影放进行李箱,“这里的每一个病例,都刻在我心里”。

杨海丽:深耕护理教育,铸就教学标杆

三年时光,杨海丽从一名“柔性援疆”护士成长为阿拉尔医院护理事业的中流砥柱。疫情中指导成立的CCU病房里,她示范着脑梗患者的GCS评分;护理技能大赛的领奖台上,年轻护士的亮眼表现里,藏着她逐句打磨PPT的细致。

31名教育护士的成长,18项操作标准的更新,1.5万群众学到的CPR技能,都是她“授人以渔”的见证。当她培养的本土护士长独当一面,当团队在兵团比赛中屡获佳绩,她知道,这份护理的火种已在边疆燎原。

徐少波:让血透室成为生命守护“标杆”

徐少波接手血透室时,面对的是流程混乱、信息化空白的困境。她带着“规范才能安心”的执念,梳理52项制度、19项护理常规,引入成品透析液、推动信息化建设,让患者从“排队两小时”到“自助接诊”。

42台透析机的嗡鸣里,藏着她为血管穿刺难的患者一遍遍练习超声引导的坚持;4名进修护士的成长中,有她深夜修改专利申请的身影。当血透室成为兵团培训基地,当患者说“徐护士长在,我们就踏实”,她知道,那些沙尘天里的坚守,早已让“兵团人”的精神融入血脉。

从钱塘江畔到塔里木河滨,浙大邵逸夫医院援疆团队用三年时光,推动阿拉尔医院门急诊量增长,微创技术享誉南疆,更留下了技术、人才与体系的“火种”。这份跨越万里的医者情怀,是维吾尔族大娘握着医生的手说“杭州专家是福气”的滚烫,是年轻医生独立手术后的热泪,是“李哲勇博士工作站”里延续的“浙阿”情谊。正如援疆日记里写的:“人生最宝贵的财富,是为这片土地留下什么。”而他们留下的,是健康,是希望,是天山南北永远铭记的“浙阿”深情。

站在新起点,浙大邵逸夫阿拉尔医院将持续深化“三平移”,建设集临床诊疗、科研创新、人才培养于一体的国家级医疗高地。邵医团队的故事,不仅是援疆事业的生动缩影,更是“健康中国”战略在边疆的璀璨绽放——他们用医术浇灌生命,用仁心播种希望,在天山南北镌刻下永不磨灭的“浙阿情谊”。(浙大邵逸夫阿拉尔医院供稿)

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号