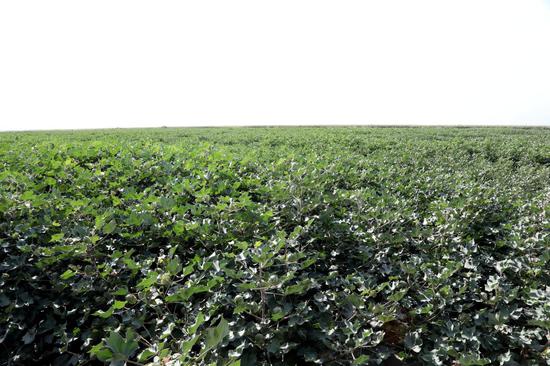

5年间,这里的盐碱滩实现“绿色逆袭”

5年前,这里还是一片白茫茫、寸草不生的重度盐碱荒地;5年后,8000多亩棉田棉桃累累、枝繁叶茂,亩产从几十公斤跃升至500多公斤。新疆兵团第一师阿拉尔市六团双城镇十一连通过高标准农田建设、以水压碱、干播湿出等技术手段,探索出一条盐碱地治理与产能提升的新路,成为“藏粮于地、藏粮于技”的生动样本。

金秋时节,十一连的棉田一望无际,棉株茁壮、棉桃饱满,职工谢春林站在地头,脸上写满了喜悦。“刚来的时候这地寸草不生,第一年一亩地才收几十公斤棉花,谁能想到现在能突破500公斤,今年估计能上600公斤。”他感慨道。

而就在2019年,这片土地还属于重度盐碱区,土壤盐分含量高达12‰,pH值超过8,放眼望去到处是白茫茫的碱壳。从2020年开始,连队联手相关企业,按照高标准农田建设要求,采用深耕粉碎松土技术,对所有地块深耕70厘米以上,打破土壤胶板层,增加土壤通透性。前两年连续种植水稻,以水压碱,改良土壤。

“我们推广盐碱地干播湿出技术,配合小流量滴灌、增施酸性有机肥等综合措施。”十一连党支部书记、指导员魏九龙介绍,“现在土壤含盐量已从12‰降至4‰,完全适宜作物生长。”

改良后的土地从2023年开始大规模种植棉花,产量逐年跃升。除了棉花,这片曾经的荒碱地还长出了玉米、小麦、食葵和大豆。目前,3000亩食葵正在收获,预计亩产超过250公斤,每亩可盈利五六百元。

5年来,六团双城镇十一连累计改良土地18800多亩,走出了一条“物理+科技”双管齐下的治碱之路。目前,该连土壤盐分已稳定在3‰,pH值降至6.5,真正实现了从不毛之地到高产良田的蜕变。

这一成功实践正在更大范围内推广复制。依托“兵团统筹、师市主导、团场配合、国企投资运营”机制,第一师阿拉尔市计划在6个团镇推进9.6万亩盐碱地改造工程,并通过“国企+民企+基地+农户”合作模式,整合资源、集聚力量,实现集团化经营、现代化管理和规模化生产。该项目将以科技为核心支撑,持续提升粮食单产,着力打造区域性粮食产能提升示范区,为盐碱地综合利用与农业高质量发展树立新标杆。(金付生 王芳芳 阿克加依·努尔拜克)

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号